La Bolla In Eminenti e l’inizio del conflitto tra Chiesa e Massoneria

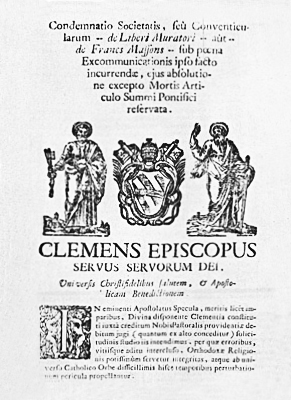

L’emanazione della Bolla In Eminenti da parte di Papa Clemente XII (Lorenzo Corsini) il 28 aprile 1738 rappresenta la prima condanna ufficiale della Chiesa Cattolica contro la Massoneria. Questo documento segna un momento cruciale nei rapporti tra la Chiesa e la Libera Muratoria, bollando i massoni come nemici della fede e della società.

Contesto Storico: la crescita della Massoneria e le paure del Papato

La Massoneria moderna nasce ufficialmente nel 1717 con la fondazione della Gran Loggia Madre di Londra. In pochi anni si diffonde in tutta Europa, promuovendo ideali di libertà, tolleranza e razionalismo. Questi valori attraggono pensatori e intellettuali, ma spaventano profondamente la Chiesa e le monarchie assolute, preoccupate per la tenuta dell’ordine tradizionale.

Papa Clemente XII, temendo l’influenza crescente delle logge, promulga la Bolla In Eminenti con un chiaro intento politico, pur mascherandolo sotto motivazioni morali e religiose. Il documento, pur non entrando nel merito della dottrina massonica, descrive i membri dell’Ordine come “volpi che devastano la vigna”, accusandoli di cospirazione e sovversione.

Contenuto della Bolla In Eminenti (1738)

Nel testo, la Chiesa condanna la Massoneria per:

- Segretezza e mistero: I rituali riservati e il giuramento al silenzio destavano sospetti di cospirazione.

- Interconfessionalità: L’accoglienza di uomini di diverse fedi minava l’unità religiosa e il dogma cattolico.

- Pericolosità sociale: Le logge erano viste come un rischio per la stabilità dello Stato e per la salvezza delle anime.

Scomunica automatica

La Bolla infliggeva la scomunica latae sententiae a:

- membri delle logge,

- sostenitori,

- collaboratori.

Solo il Papa poteva assolvere i colpevoli, e solo in punto di morte. Le autorità civili e religiose venivano sollecitate a perseguire i massoni, anche con la forza coercitiva.

Effetti e conseguenze storiche

La condanna di In Eminenti aprì una lunga stagione di ostilità tra Massoneria e Chiesa. Seguirono numerose altre bolle e decreti (tra cui Providas e Humanum Genus), fino a un ammorbidimento dei toni nel XX secolo, in particolare durante il Concilio Vaticano II.

Tuttavia, la posizione ufficiale della Chiesa rimane ancora oggi invariata: la Massoneria è incompatibile con la dottrina cattolica e l’appartenenza a un’Officina esclude dalla piena partecipazione ai sacramenti.

Un documento politico travestito da condanna religiosa

La Bolla In Eminenti rivela come la Massoneria venisse percepita come doppia minaccia: spirituale e politica. Le logge promuovevano un nuovo modello di pensiero che anticipava l’Illuminismo e i suoi valori laici. La Chiesa, attraverso l’appello all’ordine e alla segretezza, cercò di difendere la propria autorità, fronteggiando un movimento che proponeva un’alternativa alla struttura gerarchica e dogmatica del potere ecclesiastico.

Conclusione: la frattura tra Tradizione e Modernità

La condanna di Clemente XII alla Massoneria non fu soltanto un atto teologico, ma un segnale chiaro di resistenza alle trasformazioni del XVIII secolo. In quel gesto si manifesta l’opposizione della Chiesa a un mondo nuovo, che parlava di libertà, eguaglianza e fratellanza, parole che sarebbero divenute i pilastri delle rivoluzioni moderne.

La Bolla In Eminenti sancisce dunque l’inizio di una frattura storica: la Chiesa da una parte, la Massoneria dall’altra, in un confronto che ancora oggi – sotto forme più sfumate – continua a interrogare il rapporto tra spiritualità, potere e libertà individuale.